【编者按】云南民族大学以迎接教育部新一轮本科教育教学审核评估为契机,坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,擦亮本科教育底色,奋力推进高等教育高质量内涵式发展。为进一步深化教育教学改革、凝练人才培养特色、提升教育教学水平,评建办围绕学校在办学特色、人才培养、师资建设等方面综合改革特色与成效推出系列报道,旨在营造良好的育人文化氛围,不断提高人才培养的质量和水平。

融合创新 教研启航:

云南民族大学围绕办学特色积淀人才培养实效

学校围绕民族性、边疆性、国际性的办学特色,统筹布局、提前谋划,通过校级教学成果培育、建设和组织申报等措施,强化教学成果凝练、积累和提升过程,着眼做强一流本科教育,建设一流本科专业,培养一流本科人才,并在实现高等教育内涵式发展的过程中积极推进本科教育教学改革。五年来,共获国家级教学成果二等奖1项,参与申报获得国家级教学成果二等奖1项;获得省级教学成果一等奖4项,二等奖3项。

云南民族大学近五年教育教学成果奖获奖名单

成果名称 | 成果完成人 | 获奖等级 | 获奖年份 |

澜湄合作机制下“一体两翼四轮驱动”国际化职业教育培训体系构建与实践 | 尹世堂、段 钢、禹 梅、耿 毅、董 博吴化雨、邵永保、高倬源 | 国家级二等奖 省级一等奖 | 2023 |

“多元融合”的铸牢中华民族共同体意识育人体系的构建与实践 | 陈鲁雁、杨文顺、王 攀、刘 睿、刘 荣 | 省级一等奖 | 2023 |

东南亚语种“三三融汇”人才培养体系构建与实践 | 陆 生、杨丽周、曹 燕、杨光远 向有福、黄慕霞、张会叶、邹怀强 | 省级一等奖 | 2023 |

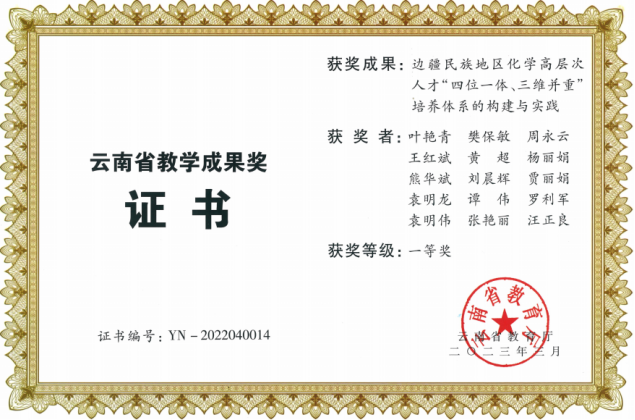

边疆民族地区化学高层次人才“四位一体、三维并重”培养体系的构建与实践 | 叶艳青、樊保敏、周永云、王红斌 黄 超、杨丽娟、熊华斌、刘晨辉 贾丽娟、袁明龙、谭 伟、罗利军 袁明伟、张艳丽、汪正良 | 省级一等奖 | 2023 |

德育为先·实践为要·特色为本--善用志愿服务讲好“大思政课”的民大探索 | 李光明、李春亭、颜 明、赵岩社 屈 睿 | 省级二等奖 | 2023 |

边疆民族院校民族学研究生“四位一体”创新人才培养模式构建与实践 | 黄彩文、高登荣、田 阡、郭飞平 李全敏、丁桂芳、尹建东、李春波 高 朋、马永红、付来友、庄 伟 陶 迪、艾丽曼、吴晓琳 | 省级二等奖 | 2023 |

服务边疆民族地区的多维交叉协同研究生培养模式创新 | 范 菁、唐嘉宁、徐天奇、李春波 王 霞、赵 莉、耿雄飞、赵一帆 丰继华、曲金帅、赵 静、姚应东 | 省级二等奖 | 2023 |

探索“一体两翼四轮驱动”的国际化职业教育培训体系

助推云南“职教出海”

“一体两翼四轮驱动”国际化职业教育培训体系,即以一流国际职业教育培训为主体,“国内国际双循环”的办学格局和“校政企协研结合”搭建的培训平台为两翼;以模块化课程设置、定制化教材开发、多元化师资配备、需求导向化教学实施为四轮驱动,解决了职业教育与职业培训“两张皮”、职业教育国际化培训体系滞后、中国职业教育“走出去”难和职业教育服务社会能力建设不足等问题。

学校在镇康、孟定、孟连、沧源、腾冲、中国(云南)自由贸易试验区昆明片区和德宏片区,以及缅甸、老挝、柬埔寨建立的10个培训基地推广应用。经过5年多的培训,为湄公河国家培训了42227人次专业技术技能人才。2021年4月13日,受外交部邀请,学校参加了庆祝澜湄合作启动五周年暨2021年“澜湄周”招待会,相关成果成为招待会上澜湄合作专项基金成果展的重要内容。此外,澜湄职业教育基地被列入《澜湄合作五年行动计划(2018-2020年)》以及国务院、国家发改委等多个政策文件。2023年,《澜湄合作机制下“一体两翼四轮驱动”国际化职业教育培训体系构建与实践》荣获国家级教学成果二等奖。

构建实践“多元融合”的铸牢中华民族共同体意识育人体系

培养新时代民族团结的践行者促进者守护者

近年来,云南民族大学牢记习近平总书记嘱托,把课堂教学改革、人才培养模式、教育基地搭建、日常文化熏陶、科学研究支撑、服务辐射社会等教育形态融为一体,构建实践了“多元融合”的铸牢中华民族共同体意识育人体系。

近年来,学校5次荣获“全国民族团结进步模范集体”称号,2次荣获“全国民族团结进步创建活动示范单位”称号,4个党支部荣获“全国高校党建工作样板支部”的称号;挂牌成立了国家民委民族理论与政策研究基地、云南省铸牢中华民族共同体意识研究院;探索铸牢中华民族共同体意识教育理论,培养服务国家发展战略的教育教学和新型智库人才;“多元融合”的铸牢中华民族共同体意识育人体系被写入《云南省民族团结进步示范区建设条例》;云南民族大学制定的“民族团结进步创建活动评价指标体系”“民族院校评价机制”,分别得到国家民委和教育部的肯定采纳;经国家民委推荐,为北京市编制《北京市民族团结进步创建工作三年行动计划(2018-2020)》。2023年,《“多元融合”的铸牢中华民族共同体意识育人体系的构建与实践》获得云南省教学成果一等奖。

实践“三三融汇”的东南亚语种人才培养体系

为云南建设面向南亚东南亚辐射中心提供坚实人才支撑

学校积极开展跨境民族、民族语言和东南亚国家语言和文化研究,揭示了“语系同宗、语族同源、语言相通”内在规律基础,首创了“精通语言、熟识民族、传播文化”的东南亚语种人才培养理念。经过20余年的实践、改革与探索,真正将“民族·文化·语言”“课程·实训·师资”“科研·平台·区域”等元素科学融入语言人才培养的全过程,构建了东南亚语种“三三融汇”的人才培养体系。

除此之外,学校还探索创建了东南亚3个语种专业教学质量标准和等级联考考试的评价机制;开设南亚东南亚国家和地区主要官方语种专业,形成从学士、硕士到博士(博士后)的人才培养体系;发挥学校对外开放窗口作用,联合国内外高校,打通国家级一流本科专业、品牌专业、精品课程、精品视频公开课程等教学质量工程项目资源的共享,为学生学习实训提供多样资源支撑;打破传统管理模式,赋予其学科建设、师资提升、专业改革、课程创新、人才培养等自主权利,增强人才培养的内生动力。2023年,《东南亚语种“三三融汇”人才培养体系构建与实践》获得云南省教学成果一等奖。

实践“四位一体、三维并重”的边疆民族地区化学高层次人才培养体系

助力云南产业强省建设

学校坚持OBE理念,立足化学学科优势,围绕云南产业强省对化学高层次人才的需求进行改革,将知识传授、能力培养、素质养成和多元交融“四位一体”寓于人才培养全过程,构建了理论教学、实践教学和综合素质养成“三维并重”的本科与研究生贯通人才培养模式。

通过“四位一体、三维并重”的边疆民族地区化学高层次人才培养模式,学生学习能力和职业发展能力显著提高,毕业生多留在边疆民族地区并成为所在行业的主力军;化学获云南省特色专业,并获一级学科硕士授权点(涵盖6个二级学科方向)、2011年入选省“十二五”优势特色重点建设学科、2016年入选省一流建设学科中A类高原学科、2019年首批入选国家一流专业建设点,达到了国内民族院校化学高层次人才建设先进水平,具有一定的推广和借鉴作用。(评建办)

责任编辑:左映龙 复审:和金光 终审:马仲雄