中国共产党一贯重视民族问题的处理和民族关系的协调。在抗日战争时期,党在延安就已初步形成了关于民族问题的理论和政策,并于1941年9月创办了延安民族学院。建国后,党中央很快把培养大批少数民族干部提到重要议事日程。1949年12月14日,毛泽东主席在给西北局和彭德怀的电报中指示:“要大批培养少数民族干部……要彻底解决民族问题,没有大批少数民族出身的共产主义干部是不可能的。”1950年8月西北民族学院在兰州成立。1950年11月24日政务院第60次会议批准了《培养少数民族干部试行方案》和《筹办中央民族学院试行方案》,要求“有关各级人民政府应有计划地逐步整理或建立少数民族的中学和高等学校”。继西北民族学院之后,1951年年内,贵州(5月17日)、西南(6月1日)、中央(6月11日)、云南(8月1日)、中南(11月29日)5所民族学院先后宣告成立。

1949年12月9日,云南宣布和平解放。1950年9月,西南军政委员会电报指示云南省人民政府:根据《中国人民政治协商会议共同纲领》的精神,应着手筹建云南民族学院。1951年5月11日,云南省人民政府第22次行政办公会议决定成立云南民族学院筹备委员会,由云南省人民政府副主席周保中(白族)任筹备委员会主任委员,云南省人民政府副主席张冲(彝族)、中央赴云南访问团副团长王连芳(回族)任筹备委员会副主任委员;胡荣贵(昆明军区政治部主任)、赵钟奇(回族,云南省民族事务委员会副主任)、陈方(中共云南省委统战部副部长)、孙康(省委宣传部副部长)、侯方岳(中共云南省委副秘书长)、翟昌宗(省财政厅厅长)、张克诚(白族,省军政委员会委员)、张子斋(白族,省政府副秘书长)、寸树声(云南大学临时校务执行委员会副主任)、方国瑜(纳西族,云南大学教授)、纳子彬(回族,云南大学教授)、陆万美(省文化局局长)、赖卫民(团省委副书记)、李群杰(纳西族,省文教厅副厅长)、吴少默(省军政委员会秘书长)、马曜(白族,省民委副秘书长)任筹备委员会委员。第一次筹委会议,推选张春生、张执中分别担任筹委会秘书长和副秘书长;由翟昌宗、纳子彬、寸树声等组成修缮督导小组;由马曜负责组织学校选址、调集干部、聘任教师和招生等工作。日常筹建工作主要由王连芳副主任负责。

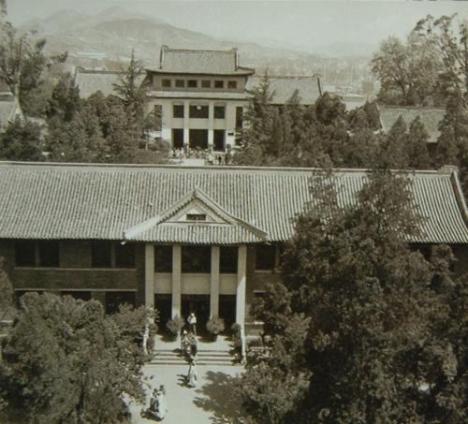

在选址的过程中,西南军政委员会副主席兼西南民族事务委员会主任王维舟还亲临昆明,与马曜等同志实地考察,最终选定环境优美,由“五虎向阳”式建筑群组成的南菁学校作为云南民族学院办学校址。

王 维 舟

经西南军政委员会与南菁学校董事长龙云协商,龙云同意将南菁学校捐赠云南民族学院,委托南菁学校校长张淑洵具体办理校址移交手续。1951年5月30日,校址交接仪式在五华山省人民政府会议室举行,宋任穷、卢汉、周保中、张冲、严燮成(南菁学校校董)、吴少默、马曜等出席交接仪式。6月1日成立了云南民族学院筹委会办事处;6月5日成立教导处、总务处和办公室。同时,校舍修缮和招生工作也开始同步进行。

原南菁学校“中楼”(前)和“志公堂”(后)

同年5月中共云南省委还对云南民族学院的办学方针和任务进行了明确,指出:云南民族学院是为解决云南民族问题而创办的。办学方针是,培养本省各民族的政权工作及经济、文化、教育、建设的干部;任务是,学习共同纲领的民族政策和研究本省少数民族问题,使民族形式与新民主主义的内容获得适当的结合。对学员主要进行政治教育。政治教育应着重进行对敌斗争教育、阶级教育、民族政策教育,逐步树立学员的共产主义世界观和人生观。第一期学员培训的主要任务是为疏通民族关系,消除民族隔阂,开展对敌斗争服务。于是经学院研究,确定了三条招生原则:1.为边疆对敌斗争的需要,招生重点针对边疆各族劳动青年、知识分子及部分民族上层的子女,原则上不问资历随到随收;2.为各族群众今后建设事业的需要,吸收相当数量文化较高、志愿从事民族工作的汉族知识青年,对内地各少数民族学员则根据其民族社会经济发展程度的不同,分别要求具有高、初中(如回族、白族)和小学的文化水平;3.为适应当前民族地区工作急需领导的实际,调训一部分民族县、区负责干部来院研究民族政策。

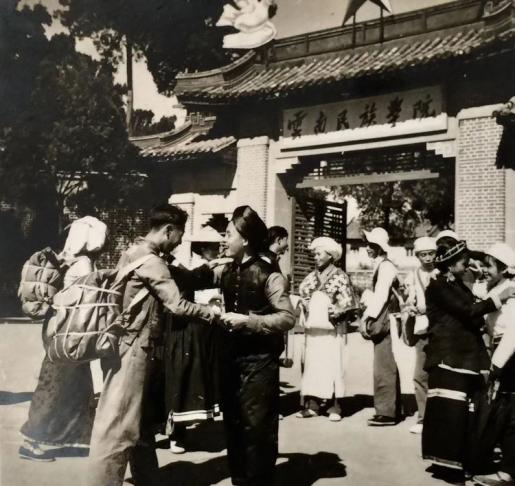

迎接学员入校

1951年5月,与筹备工作同步,第一期学员便已开始陆续前来报到,前后持续了一个月;共招收学员675人。学员到校后边参与修缮校舍、清理校园,边投入时事政策和文化学习。

学员清扫校园

1951年8月1日,云南民族学院正式宣告成立。(尹子能)

责任编辑:左军 复审:和金光 终审:朱毅清