学员入学的文化程度及思想状况

解放前的云南,少数民族人口占全省人口的三分之一,族群众多,不同民族分别处在原始公社制和从原始公社制向阶级社会过渡的奴隶制、封建领主制、地主制等社会经济形态中,边疆地区的部分民族仍有60多万人处于原始社会末期向阶级社会过渡的阶段。1949年云南全省各级各类在校学生人数仅占全省人口的1.2%,文盲率占全省人口的85%以上,少数民族地区的文盲率则更高,一些民族还处在结绳记事的文化蒙昧状态。加上长期的民族歧视和民族压迫,民族心理隔阂很深,社会关系中的民族矛盾、阶级矛盾、宗教矛盾和敌我矛盾异常复杂地交织在一起,民族关系复杂,民族问题突出。因此,边疆、多民族云南新社会建设的中心任务是解决好民族问题,通过培养各民族自己的、觉悟的新生力量,实现从未有过的、开天辟地的历史性跨越。

在这样的背景下,云南民族学院早期学员的文化程度和思想状况也就十分特殊。

一、学员进校之初的文化程度

1951年5月进校的第一期“政治训练班”和“政策研究乙班”675名学员,大学生占1.5%,高中生占13%,初中生占17.4%,高小生占17.9%,初小生占15.8%,文盲半文盲占35%;不懂汉话和略懂汉话的学员占30%。

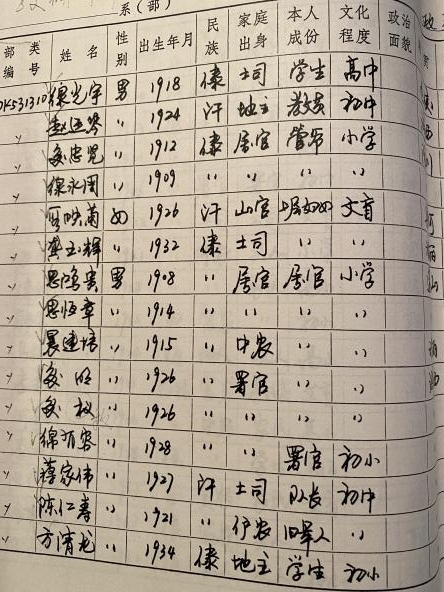

1952年第一期和1953年第二期“政策研究甲班”(俗称“土司班”)171名土司、头人、山官、王子和宗教人士,花名册上的文化程度登记为:高师4人,高中6人,初中35人,高小22人,初小27人,小学24人,初识7人,文盲33人;13人该栏空白。文盲率为19.2%。这些民族上层已经是民族地区经济条件较好和接受教育机会较多的人群。

第一期“政策研究甲班”文化程度登记

第二期“政策研究甲班”文化程度登记

二、学员进校之初的思想状况

(一)对政治上的一些概念,如敌我界限、阶级界限、民族政策界限较模糊,认识很肤浅。有以民族来划分敌我的思想。

(二)对民族问题最敏感。每个学员基于自己民族成分的不同,普遍存在着程度不同的大民族主义和狭隘民族主义思想倾向。这种思想倾向外化为对其他民族看不惯,瞧不起,思想上多是从本民族直接利益出发,对民族压迫的仇恨胜过对帝国主义的仇恨和对国民党反动派的仇恨,常常笼统地仇恨一切汉人,对汉人有戒备心理。一些学员对帝国主义施行的小恩小惠怀有好感,仇恨不起来。

(三)一些人存在种种害怕:进民族学院怕被抓去“当兵”“怕无人照顾”“吃不饱饭”;在往来途中怕“被土匪抢劫”;怕“美国飞机来炸昆明,万一昆明失陷,自己逃不回去怎么办”。对于新生的人民政权的巩固,存在着疑虑。有的个别学员还带了亲朋来保护、陪读。

早期的学员

另外,还存在宗教信仰、饮食习惯和对事物认知方面的一些特殊情况,如:

一是学员中有少部分人信仰宗教,如天主教、基督教、伊斯兰教、喇嘛教等。

二是部分不同民族的学员饮食习惯不同,如回族、藏族、傣族等。

三是生活认知上,一些学员不会用钱、认不清票面;上街迷路;卫生习惯上洗漱、洗澡、衣服换洗不勤等。

四是交流上的差异和困难,一个是语言上略懂或不懂汉话的同学上课和生活中都需要进行翻译,一些懂汉话的同学也更喜欢用民族话与本民族同学交流;一个是对事物的认知概念存在差异,有一个笑话流传,说入学登记时老师询问出生年月,一个同学不知道出生年月是什么,老师又问是什么时候生的?这个同学恍然大悟地回答:“我阿妈说,是荞子开花的时候生的!”

五是民族上层人士中,少数人戒不了“烟”瘾,甚至有人还带家属来一起生活读书等。

1953年的大门及学员

针对以上情况,学校在充分认识培训任务的艰巨和困难的同时,一切从实际出发,在教学开展、生活管理上成功开创了特殊历史时期行之有效的办学模式,顺利完成了早期的培训任务。(尹子能)

责任编辑:左军 复审:和金光 终审:朱毅清