云南民族学院建校初期的培训对象,是解放初边疆民族地区年龄、文化层次参差不齐,对新中国建立初期的国际国内形势缺乏了解,因历史上的民族隔阂对外界尤其是对“汉人”有很强戒备心理,思想认识上又带有很多固有观念的包括民族青年、民族上层在内的特殊群体。仅仅经过短期培训,就要使其很快成为新社会建设的新生力量,这样的艰巨任务,可以说在中外办学历史上也是少见的。学校在办学初期,没有先例可循,用传统的教育教学方式,根本无法开展正常教学,更不可能在短期内取得令人满意的培训效果。解决问题的办法究竟在哪里?中央对云南民族工作提出的原则是“慎重稳进”,不急于进行民主改革,把“疏通民族关系,消除民族隔阂”作为首要任务。那些工作队一到就“男人跑,女人躲,孩子哭”的民族村寨,最早的工作局面是如何打开的呢?那就是,用心、用情、用行动取得民族群众包括民族上层在内的边疆人民的信任。这是宝贵的民族工作经验。信任是解决一切问题的前提,要获得信任就得用深情、用行动感染人。民族院校的办学和一般的学校不同,解决问题的“钥匙”,主要还不在于教学方法等问题,而是在对待民族学生的感情问题上,只有首先解决好干部职工的“民族感情”问题,其他的问题才能迎刃而解。这些经验也是云南民族学院办学初期的前辈们留给我们的宝贵精神财富。

解放初云南民族学院的办学也是民族工作开展的第一线,找到了工作突破的关键因素后,学校制订了一系列有针对性的教学和管理措施,成功开创了适应特殊时期民族教育的办学模式,也由此形成了建校初期的良好校风。

学校制订的教学和管理措施有思想教育措施,教学实施方案,生活管理措施,纪律管理措施,全员育人措施等,具体做法体现在以下一些方面。

(一)一言一行,体现爱心。把深厚的“民族感情”充分体现于干部、教师的一言一行中。不同班次、身份的民族学生思想认识各有不同,但对学校,对组织,对干部和老师“怎样看我”“怎样对我”都抱有相同的心态,且很敏感。一是民族身份的敏感,怕自己是少数民族被看不起;二是生活习惯上的敏感,怕自己的宗教、饮食习惯,语言与穿着习惯,甚至是认知和卫生习惯不被尊重;三是平等意识上的敏感,怕学校对不同民族厚此薄彼、不能一碗水端平,怕“汉人”和那些统治过本民族的人压迫自己等等。学校从根子上紧紧抓住解决民族情感的问题,全体干部和教职工更是不仅从工作方式上、尤其从思想感情上把对民族学生的尊重、关心和爱护落实在日常工作的每一个环节中,用自己的一言一行感染学生,打动学生,逐步赢得了各民族学员的信任。学员们打破思想顾虑和消除戒备心理后,言行活跃,爱学爱问,主动与老师交流、倾诉,各民族同学之间也相互关心,平等友爱,为培训工作的开展打开了良好局面。

领导深入学员之中

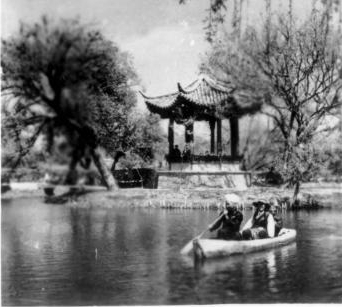

(二)无微不至,传递温暖。学员中的县、区级在职民族干部,有觉悟,能吃苦,学习生活上都能起带头作用。民族上层在生活要求上则有一些特殊性,在省委关心下,学校专门在黑林铺建盖了教学、生活区,为他们提供了较优厚的学习生活条件。边疆和内地民族青年,由于年龄相对较小,多数没有来过昆明,有的甚至第一次离开自己生活的村寨,各种“害怕”和顾虑就更多。消除顾虑,适应新的生活环境,是让学员安心学习的前提。建校初的教职工只有42人,大多数也还是年轻同志,但为了让全体学员稳定情绪,感受温暖,大家把所有的精力都投入到了学员身上,“帮助学员安排料理生活,问寒问暖,甚至代管学员的钱物”“担心学员上街迷路,每到星期日,带领学员游览市容,上商店购物;新学员刚入学时带着他们去洗澡、理发、看病;晚上查铺盖被子”等等。这样的关爱是发自内心的,长期保持的,“形成了习惯和制度”。

学员游览翠湖

(三)循循善诱,鼓励为主。早期进入学校培训的各民族学员,如第一期的学员中文盲半文盲就占35%,不懂汉话或略懂汉话的学员占30%;民族上层第一、二期学员中的文盲率也占到19.2%;县、区民族干部总体文化水平也很低。老师难教,学员们的学习困难更是可想而知。而这一切的原因是历代统治者的长期压迫造成的,不是各民族安于落后,更不是民族学生个人不聪明。学员们对这个问题也是敏感的,教学中不注意就会变成另一种“歧视”。如前面介绍的那样,学校不仅制订了符合学员实际的教学目标,提出“不急、不高、不多”的教学原则,采取“直观式”“交流引导式”的教学方法,还为“来自边疆的景颇族、傈僳族、佤族,及少部分傣族、拉枯族、哈尼族”等当时“一般不懂汉语”的学员专门“配备了翻译”。循循善诱,鼓励为主的培训方式,使学员易于接受,也增强了信心,取得良好效果。

循循善诱

(四)尊重风俗,提供条件。在解放初的特殊历史时期,自己的宗教、饮食习惯是否得到尊重,是部分学员较为敏感的问题;也是当时执行民族政策的一个方面。学校领导慎重地对待这一问题,采取了在理解的基础上进行引导的方针。在校舍紧张的情况下,选择较好的房舍,为信天主教、基督教、伊斯兰教、喇嘛教的学员提供了进行宗教活动的场所,稳定了他们的情绪。部分信教的学员经过培训后,还逐渐放弃了宗教活动加入到学校组织的各种活动中来。同时,为尊重和照顾不同民族的饮食习惯,学校专门为回族师生办了清真食堂,为藏族学员办了藏族食堂,为傣族师生办了傣族食堂。

(五)纪律管理,宁宽勿严。在学习过程中,少数学员身上也会存在一些不良倾向;有些则是由于学员的生活习惯、认知观念和各种“怕”引出的麻烦,不完全是品德问题。学校认为,面对这些现象,“盲目执行纪律,只会脱离群众,招致民族教育工作失败”。要求在执行纪律上,注意四条原则:1.“宁宽勿严”和“先宽后严”;2.充分考虑整体需要和利益,不仅仅从民院的需要出发,还要充分照顾到边疆对敌斗争和民族团结的利益;3.执行组织纪律时,不仅需要被处分学员的自觉,还需要大多数群众觉悟,否则就不执行。4.制定适应各民族社会实际与思想实际的正确的纪律标准,不机械的按汉族一般的纪律标准来要求少数民族学员。这些做法虽然也给学校的管理带来了压力,但也显现出了“以情动人”和“循循善诱的思想工作”在那个时期民族教育工作中的特殊作用。

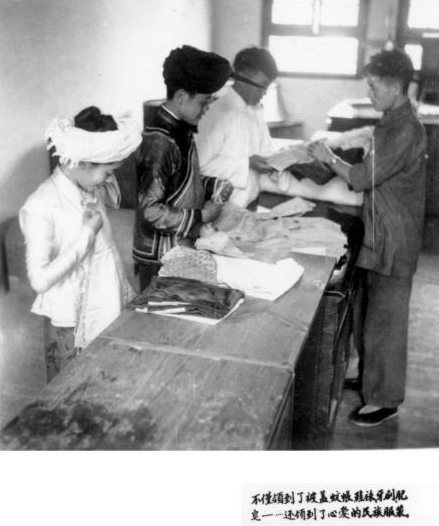

(六)后顾无忧,保障供给。在党和政府的关心下,学员全部享受供给制待遇,除每日三餐,保证学员吃饱吃好外,还给每个学员定期发零用钱,每学年发单衣两套,衬衣两件,布鞋两双,皮鞋一双,学习期间发给棉衣1件及床上的一切用品。每个学期的学习用品也全部由学校发放。从一点一滴的小事到生活、学习上的保障,都使学员充分感受到了民族情谊的深厚和革命大家庭的温暖。

学员领取衣物和床上用品

又领到了新书和笔记本

(七)共同生活,融为一体。办学早期的干部教师是和各民族学员学习在一起,活动在一起,同吃、同住、同作息的。下班不回家,没有节假日,家里不开伙,子女统一送托儿所照管。一切目标都放在尽快为边疆地区和民族工作的开展培训、输送人才上。一起生活就能建立情感、获得信任,一起生活就能培养学员良好的生活和卫生习惯,一起生活就能让学员在交流、讨论中迅速得到提高。身教重于言教,学习不只在八小时之内,这样的培训效果是不言而喻的。

团结在毛泽东的旗帜下胜利前进!

(八)人人是教师,个个是学生,处处是课堂。学校指出所有领导、教师,管理部门和后勤部门的干部职工,都是实际的教育工作者,是民族政策最具体的体现者,必须树立全员育人的观念。在政策和文化上,老师要教学生;但在风俗习惯、民族语言等方面,干部教师要向学生学习;了解才能沟通,教与学才能相长。学习也不只在课堂上,时时处处都是学习的课堂。学校提出了“一个中心(教学),全面配合(其他工作);人人是教师,个个是学生,处处是课堂”的口号,开创了民族教育在特定条件下富有成效的特殊模式;也营造了教师以深厚民族感情无私奉献、学生知情感恩刻苦学习的校园风气,形成了刻苦奉献、友爱互助、平等团结的良好校风。(尹子能)

责任编辑:左军 复审:和金光 终审:朱毅清