1951年至1953年为配合边疆地区民族工作开展,云南民族学院的学员培训,主要以宣传党的民族政策、提高民族干部思想政策水平为主,还顾不上提高文化水平的问题。1954年中共云南省委《关于培养民族干部的通知》对“提高现有民族干部的质量”提出了要求,学校于是在培训内容中增加了“汉语文”课程。经过几年的摸索,基本形成相对实用、完整的教学内容后,1959年经省委和边委批准,编印了一至四册的“汉语文”教材;1960年4月又在原教材一、二、四册基础上,修改编印出二、三、四、五册教材,并增编了一、六、七、八册教材,编印了共八册的“汉语文”教材。

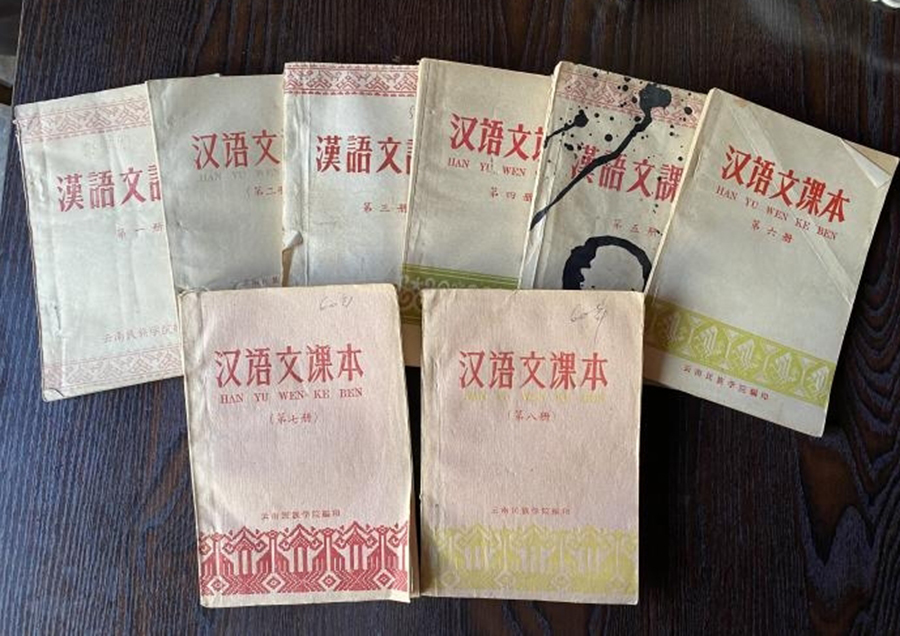

第二次编印后的一至八册《汉语文课本》。

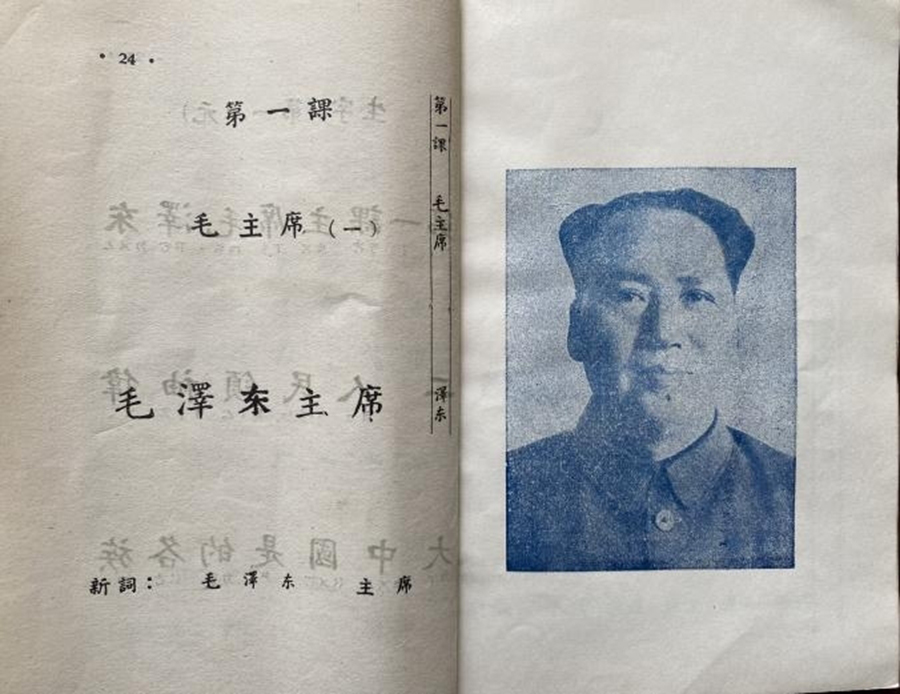

第一次编印的四册《汉语文课本》“说明”为:“本书共四册,每册五十课,包括约一千九百四十个单字。学完这套课本,要求学员能阅读通俗书报,能写简短的文章;并通过课文的教学,进行爱国主义、国际主义、民族平等团结、社会主义的思想教育和增加一些普通的科学常识。”我们可以认为这一说明也是“汉语文”课程的教学目标。从中可以看出当时施教对象(民族学员)的“文化”(汉文化)程度,教学基本是从扫盲开始的。如第一册第一课是“毛主席(一)”,内容仅为“毛澤东主席”五个字(见图)。

第一次编印的《汉语文课本》第一册第一课。

从第一次编印的《汉语文课本》第一册中“我国的民族”“云南民族学院”“按时作息”“注意天气冷热”“新棉衣”“我们的食堂”“讲卫生”“遵守交通规则”等内容看,针对性是很强的,这些问题对于解放初边疆地区的民族学员来说仍是一些需要了解的基本常识。

第二次编印的八册《汉语文课本》则在“说明”中称:“根据民族干部迫切要求迅速提高文化程度编印这八册汉语文课本,对学员进行阶级教育,爱国主义和国际主义,社会主义和共产主义思想教育,并使学员获得一定的语文知识和增长一些简单的科学知识。”同时,对课本的各册内容也作了简要介绍:“本套书第一册编有拼音,汉字基本笔画,偏旁部首,写字方法等汉字基本规律。二、四、五、六(册)编成综合性課本,其中一、二、三、四册以識字为主,五、六册内串(贯)穿了汉語(语)法基本知識及初步的写話(作)常识内容。經过这几册的学习,为大量写作作好准备,七、八册内紧密结合课文编有写作的基本知識,指导学员练习写作。”

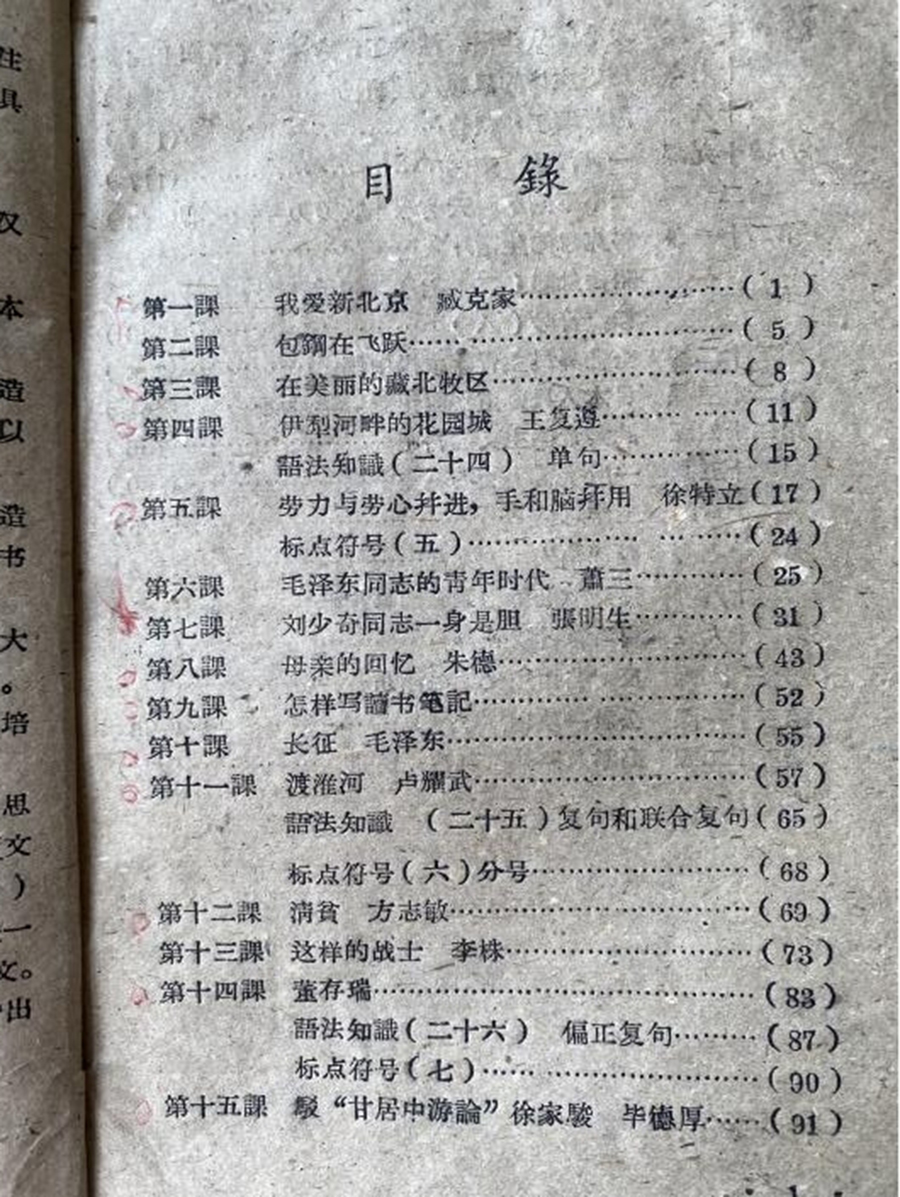

第二次编印的《汉语文课本》,从最后一册即第八册的内容看,已达到高中水平。如选入的课文有诗歌(臧克家《我爱新北京》、毛泽东《七律•长征》等),有记叙类文章(萧三《毛泽东同志的青年时代》、朱德《母亲的回忆》、方志敏《清贫》、王复遵《伊犁河畔的花园城》等),有议论类文章(徐特立《劳力与劳心并进,手和脑并用》、徐家骏 毕德厚《驳“甘居中游论”》、毛泽东《关心群众生活,注意工作方法》《反对自由主义》、谢觉哉《说“怕”》等)。

第二次编印的《汉语文课本》第八册目录。

建立“民族学院”是多民族国家新社会建设开天辟地的创举,云南民族学院的办学更是不论从培养模式到适应学员状况的教材编写(包括随后的各民族语种教材的编写),都是在从零开始的创新之路上走过来的。(尹子能)

责编:左军 复审:和金光 终审:朱毅清