云南民族学院1951年8月1日建立,至2003年4月16日经教育部批准更名为云南民族大学。在52年的风雨历程中,学校为适应不同时期党和国家工作重心和人才培养的需要,不断调整培养模式和专业设置;在坎坷曲折的发展道路上,逐步完善了人才培养体系,提升了办学水平,为更名和新时期的跨越发展打下了坚实基础。

以下是1951年8月至1976年11月教学单位的设置情况:

一、1951年8月—1953年9月

1951年8月设立“政治训练班”和“政策研究班”。

1952年设立对民族上层开展培训的“政策研究甲班”,将原“政策研究班”改为“政策研究乙班”。

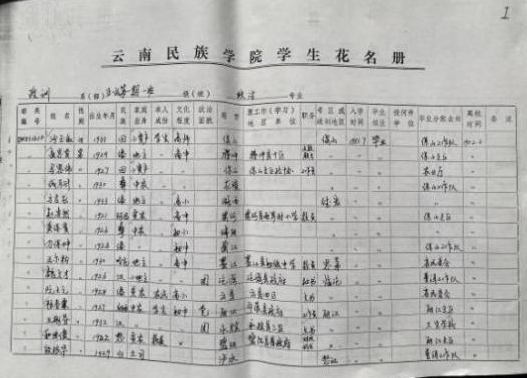

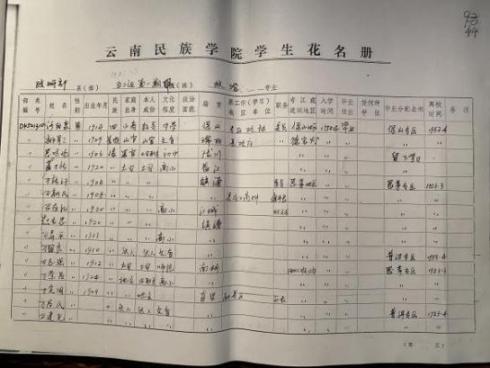

1951年第一期“政治训练班”学员花名册

二、1953年10月—1957年6月

1953年撤销原“政治训练班”和“政策研究班”。设立一、二、三部和直属班。

以原“政治训练班”为基础成立一部、二部。

以原“政策研究乙班”为主成立三部。

将原“政策研究甲班”(俗称“土司班”)更名为直属班(至1958年止,共开办7期)。

1952“土司班”(“政策研究甲班”)花名册

三、1957年7月—1966年4月

设立政治轮训部、文化部、民族语文部、民族文艺班、历史预科班。

(一)政治轮训部:由原一、二部合并而成。

(二)文化部:在1956年开办的汉语文班(又称“第四部”)基础上成立文化部。

(三)民族语文部:在1956年开办的民族语文班基础上建立民族语文部。1956年招收德宏傣语、西双版纳傣语、景颇语3个班次;1957年增办傈僳语、哈尼语、拉祜语3个班次;1958年又新增了佤语班。

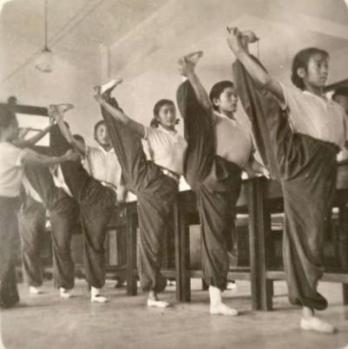

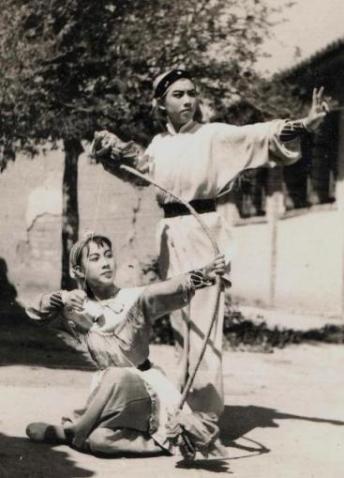

(四)民族文艺班:1959年秋开办民族地区在职文艺骨干选调班(14人);1960年9月面向民族地区招生开办民族文艺班(25人);1963年两届学生毕业后停办。

民族文艺班学生在练功

文艺班学员表演《小刀会》片段“弓舞”

(五)历史预科班:1960年9月开办。45名毕业生中的19人参加了1963年的全国高考,13名学生被北京大学、中央民族学院等高校录取。

(六)1963年至1965年,根据省委指示,云南民族学院停止招生。部分教职工抽调参加内地山区调查和“平叛”斗争;“四清”运动开始后大部分教职工又被抽调参加“四清”工作队;少数留守教职工则长期在院办农场开展劳动生产。

在校办农场劳动

四、1966年5月—1976年10月

1966年5月停止了3年招生的云南民族学院恢复招生,招收学员500余名。新生刚入学上课,即“停课闹革命”,开展“四大”,进行“炮轰”“火烧”和“革命大串连”。

开展“四大”等运动

1969年2月,云南民族学院被撤销。校产被瓜分,校舍被占用。

1971年9月,在周恩来总理的亲自关怀下,云南民族学院重新恢复筹建。

1972年2月,云南省科技局革委会发出《关于民族学院招生开学的通知》;与此同时,国务院批准云南民族学院列为普通高等学校;6月按照省革委下达的招生任务,政治系、汉语言文学系开始招收首届2年制工农兵学员(止于1976年)。

1974年政治系解放军学员毕业合影

1974年开办大专民族语文班,招收了德宏傣语、西双版纳傣语、景颇语3个专业学生。

1975年建立干部轮训部,恢复干部轮训。主要对县、社(人民公社)两级在职干部进行轮训。(尹子能)

责编:左军 复审:和金光 终审:朱毅清